#leparolevalgono

Gorizia 2025

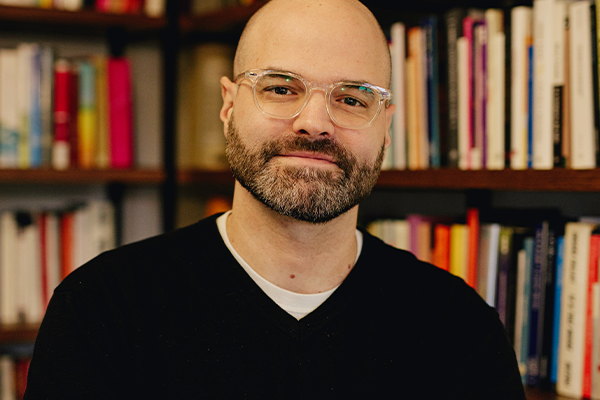

Nicolas Ballario

Classe 1984, si occupa di arte contemporanea applicata ai media. Si forma nella factory di Oliviero Toscani ‘La Sterpaia’, della quale diventerà responsabile culturale. Ha collaborato con le più importanti istituzioni artistiche nazionali e con numerose testate giornalistiche. Nel 2016 è stato il più giovane di sempre a vincere il Premio Bassani, uno dei più prestigiosi riconoscimenti per giornalisti che si sono distinti in ambito culturale e ambientale. Attualmente è autore e conduttore dei programmi di arte contemporanea di Radio Uno Rai e collabora con i magazine Il Giornale dell’Arte, Rolling Stone e “Living” del Corriere della Sera. Nel 2019 conduce il format sulla fotografia “Camera Oscura”, su LA7, mentre nel 2020, 2021 e 2022 è alla guida su Sky Arte delle trasmissioni “Io ti vedo, tu mi senti?”, “The Square” e “Italia Contemporanea”. È amministratore delegato dell’azienda di produzione di mostre “Piuma” e cura esposizioni e cataloghi d’arte e fotografia. Il magazine Artribune lo ha inserito nel ‘Best of’ delle eccellenze del mondo dell’arte per due anni consecutivi, nel 2019 e nel 2020.

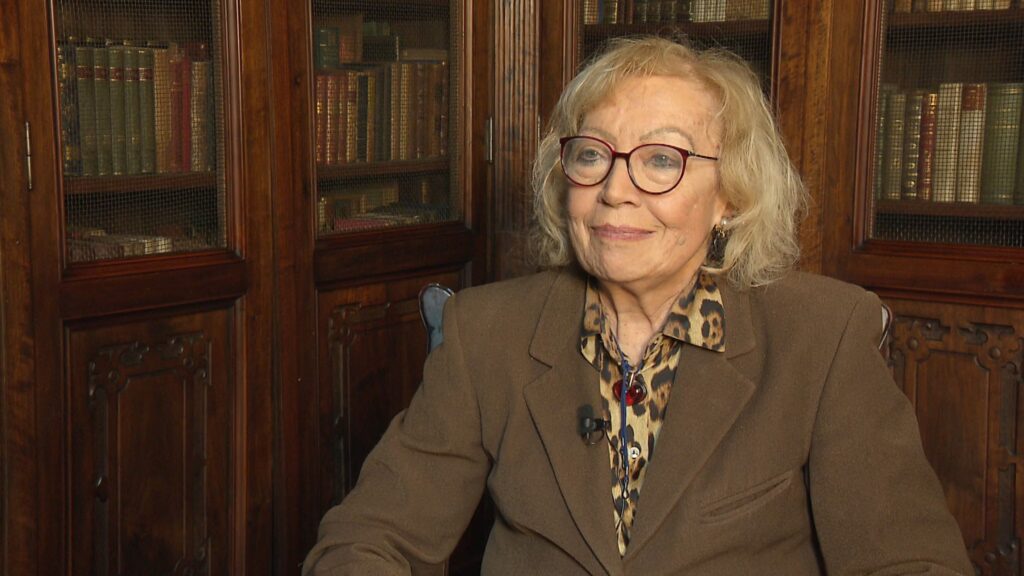

Lina Bolzoni

Ha insegnato Letteratura Italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa e alla New York University. È membro del Consiglio scientifico dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, socia della Accademia Nazionale dei Lincei e della British Academy. Fra i suoi libri, tradotti in diverse lingue: La stanza della memoria (Einaudi, 1995); La rete delle immagini(Einaudi, 2002, Premio Viareggio); Il cuore di cristallo. Ragionamenti d’amore, poesia e ritratto nel Rinascimento (Einaudi, 2010); Il lettore creativo (Guida, 2012); Una meravigliosa solitudine. L’arte di leggere nell’Europa moderna (Einaudi 2019, Premio De Sanctis). Per l’Enciclopedia Italiana ha curato La Commedia di Dante nello specchio delle immagini (Istituto della Enciclopedia Italiana, 2021). Ha curato le mostre La fabbrica del pensiero. Dall’arte della memoria alle neuroscienze (Firenze, Forte di Belvedere, 1990); Orlando Furioso e le arti (Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2015). Collabora al supplemento libri della testata «Il Sole 24 ore».

Gabriella Bottini

È neurologa, neuropsicologa, Professoressa Ordinaria di Neuroscienze Cognitive presso l’Università degli Studi di Pavia di cui è membro della governance delegata al Public Engagement. Dirige il Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell’Ospedale Niguarda di Milano. La sua ricerca è principalmente focalizzata sulla rappresentazione mentale del corpo nei suoi aspetti fisiologici e patologici, sui disturbi neuropsicologici associati alle demenze, all’ictus e all’epilessia farmacoresistente. Il suo interesse si estende all’interazione tra neuroscienze e altre discipline come il design, l’arte e il campo dell’etica e del diritto. Ha pubblicato circa duecento articoli su riviste scientifiche internazionali, indicizzate e numerosi capitoli di libri e manuali sul tema delle neuroscienze cognitive. È membro dell’Academia Europae, Presidente dell’Italian Constituency dell’International Neuropsychological Symposium, Presidente dell’associazione QUALIA, fondatrice dell’associazione BRIDGENET dell’Università di Pavia, membro del direttivo della Società Italiana di Neuropsicologia, del direttivo scientifico della fondazione Insula Felix, responsabile del gruppo di studio di Neuropsicologia dell’Epilessia della Lega Italiana Contro l’Epilessia, membro della Società Italiana di Neurologia all’interno del cui direttivo rappresenta la SINP e della Società Italiana di Neurologia Demenze.

Cristiana Collu

Direttrice di museo e curatrice indipendente, da settembre 2024 è la Direttrice della Fondazione Querini Stampalia di Venezia. Ha diretto tra gli altri la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il MART di Trento e Rovereto e il MAN di Nuoro. Laureata in Storia dell’Arte all’Università di Cagliari, Phd all’Università Complutense di Madrid, ha insegnato presso l’Università La Sapienza di Roma, l’Università di Sassari, l’Università di Cagliari, l’Università di Trento e la LUISS Business School di Roma. Partecipa ad importanti commissioni, giurie e comitati scientifici come la Giuria Internazionale della Biennale di Venezia, 58ª edizione, la Commissione Farnesina, il Tuwaiq ISS e il Riyadh Art Program in Arabia Saudita, la Quadriennale di Roma, il Premio Terna e molti altri. Ha curato e ideato oltre 200 mostre e ha dedicato molti dei suoi progetti, della sua ricerca e dei suoi interessi alla sostenibilità, parità di genere, diversità e inclusione.

Beatrice Cristalli

Beatrice Cristalli è consulente in editoria scolastica per Mondadori Education e Rizzoli Education, formatrice e linguista. Collabora da anni con Treccani.it, per cui cura articoli sulla lingua italiana e approfondimenti sull’evoluzione dei linguaggi della contemporaneità. Sempre per Treccani è autrice del podcast Questioni di lingua. Ha partecipato come TEDx speaker con un monologo su lingua e linguaggio dal titolo Cosa significa prendere le parole per la coda e nel 2024 per AIIC Italia (Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza) ha condotto e moderato gli incontri del festival La Lingua Madre – La lingua che conviene, che si è tenuto nella Sala capitolare del Senato della Repubblica. I suoi ultimi saggi sono Parla bene pensa bene. Piccolo dizionario delle identità (Bompiani, 2022) e Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni (BUR Rizzoli, 2024).

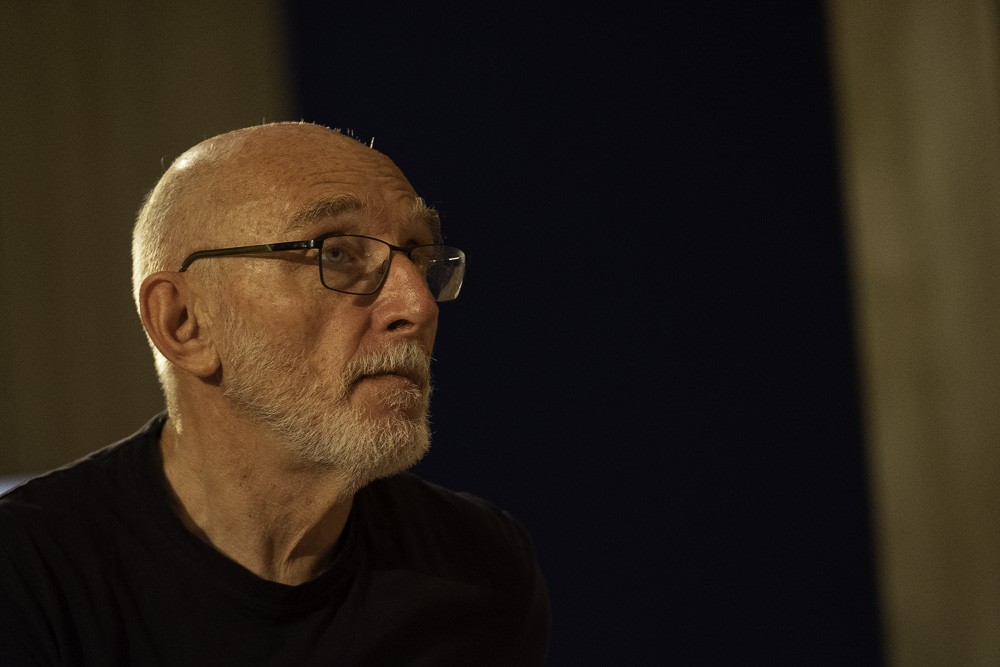

Umberto Curi

È Professore emerito di Storia della Filosofia nell’Università di Padova. Ha diretto per molti anni l’Istituto Gramsci Veneto e ha fatto parte del Consiglio direttivo della Biennale di Venezia. Visiting Professor alle Università di California e di Boston, ha tenuto lezioni e conferenze presso una ventina di Università Europee e Americane. Ha pubblicato più di quaranta volumi, alcuni dei quali hanno conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Nella sua vasta produzione si segnalano, tra l’altro, l’approfondimento del nesso politica-guerra e quello del concetto greco di mito, inteso come racconto, che lo ha portato a un’originale interpretazione filosofica della produzione cinematografica. Tra le sue opere, ricordiamo: La cognizione dell’amore. Eros e filosofia (Feltrinelli, 1997); Pensare la guerra. L’Europa e il destino della politica (Dedalo, 1999); Pólemos. Filosofia come guerra (Bollati Boringhieri, 2000); Filosofia del Don Giovanni. Alle origini di un mito moderno (Mondadori, 2002); La forza dello sguardo (Bollati Boringhieri, 2004); Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche (Bollati Boringhieri, 2008); Miti d’amore. Filosofia dell’eros (Bompiani, 2009); Straniero (Raffaello Cortina, 2010); Via di qua. Imparare a morire (Bollati Boringhieri, 2011); Endiadi. Figure della duplicità (Raffaello Cortina, 2015); La porta stretta. Come diventare maggiorenni (Bollati Boringhieri 2017); La morte del tempo (Il Mulino, 2020); Fedeli al sogno (Bollati Boringhieri 2022).

Emma Giammattei

È Professore emerito di Letteratura Italiana nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. È membro del Consiglio scientifico dell’Istituto della Enciclopedia Italiana e del Consiglio scientifico dell’Istituto italiano per gli studi storici. A Croce ha dedicato i libri: Retorica e Idealismo. Croce nel primo Novecento (il Mulino, 1987); La Biblioteca e il Dragone. Croce, Gentile e la letteratura (Editoriale Scientifica, 2001); I dintorni di Croce. Tra figure e corrispondenze (Guida Editori, 2009). Per l’Istituto della Enciclopedia Italiana dirige il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia e ha curato le Opere di Giosuè Carducci (Treccani, 2012). Per Treccani Libri ha pubblicato: Paesaggi. Una storia contemporanea (2019); Pro e contro Dante. Il futuro della poesia (2021).

Andrea Mazzucchi

Ordinario di Filologia Italiana e dantesca presso l’Università di Napoli Federico II, attualmente dirige il Dipartimento di Studi Umanistici e la Scuola di Alta Formazione in Storia e Filologia del manoscritto e del libro antico. È Presidente della Società dei Filologi della Letteratura Italiana, vicepresidente del Centro Pio Rajna, membro del Consiglio direttivo della Casa di Dante in Roma; fa parte delle Commissioni preposte all’Edizione Nazionale degli Antichi Commenti e alla Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante. Codirige la Rivista di Studi Danteschi e Filologia e Critica. Dal 2017 è Direttore editoriale della Salerno Editrice. È stato componente del Comitato Nazionale per il Settecentenario della morte di Dante. Ha coordinato nell’ambito del PNR 2021-2027 del MIUR l’ambito di Discipline storico letterarie e artistiche.

Ha tenuto seminari e cicli di lezioni in numerosi atenei italiani e stranieri. Le sue ricerche sono rivolte allo studio della letteratura italiana medievale con particolare attenzione all’opera di Dante e alla sua prima ricezione. È autore di oltre trecento pubblicazioni. Ha curato la più imponente raccolta, in sei tomi, di Lecturae Dantis (Cento canti per Cento anni) e i quattro volumi di Censimento dei Commenti danteschi (2011-2015), per i quali ha ottenuto nel 2012 il prestigioso premio “Fratelli Vassallini” dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti. Si è inoltre occupato del Filocolo, della fortuna dantesca in Francia nel XIX secolo, degli statuti della poesia satirica nel Medioevo, di questioni metodologiche di critica testuale. Attualmente sta lavorando a una nuova edizione commentata del Convivio.

Daniele Menozzi

Nato a Reggio Emilia (1947), è Professore emerito di Storia Contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa, membro del Consiglio scientifico della Treccani e socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei. Coordinatore della Rivista di Storia del Cristianesimo, fa parte della direzione di «Modernism. Rivista del riformismo religioso in età contemporanea». Ha studiato, sotto diversi profili, il rapporto tra Cristianesimo e società dalla Rivoluzione Francese fino al presente. Tra i suoi lavori: Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri (Il Mulino, 2012); I papi e il moderno (Morcelliana, 2016); Crociata. Storia di un’ideologia religiosa dalla Rivoluzione francese a Bergoglio (Carocci, 2020); Il potere delle devozioni. Pietà popolare e uso politico dei culti in età contemporanea (Carocci, 2022); Lezioni di Storia della Chiesa (Morcelliana, 2024).

Raphael Merida

Raphael Merida è ricercatore in Linguistica italiana all’Università degli Studi di Messina. È stato Wissenschaft Mitarbeiter in Linguistica italiana presso la cattedra di Romanistica dell’Università di Augsburg e borsista presso l’Accademia della Crusca. Collabora ad ArchiDATA, l’archivio online di retrodatazioni lessicali dell’Accademia della Crusca, e al Lessico Etimologico Italiano (LEI) dell’Università del Saarland. Le sue ricerche vertono soprattutto sulla lingua della prosa sacra del Seicento, sulla storia della lessicografia, sul rapporto fra retorica e sintassi (specialmente nei trattati di eloquenza del Cinque e Seicento) e sulle ideologie linguistiche nella stampa sette-ottocentesca. Con Fabio Rossi e Fabio Ruggiano è autore della Grammatica Treccani per la scuola secondaria di secondo grado. Per i suoi studi di Storia della lingua italiana ha ricevuto il premio Galileo Galilei Giovani 2021.

Marija Mitrovic

Professore ordinario di slavistica, insegnava Letteratura slovena presso l’Università di Belgrado (fino al 1993) dove ha maturato la carriera scientifica dal Ricercatore al Professore ordinario (quest’ultimo titolo conseguito nel 1988). È stata visiting professor presso la Columbia University a New York (1980/81). Nel 1993 vince il concorso per professore associato presso la SSLMIT e nel 2001 vince il concorso per Professore ordinario presso la Facoltà di Lettere, sempre dell’Università di Trieste. Dal 2003 e fino al pensionamento (2011) faceva parte del Collegio del Dottorato in Letterature slave moderne e contemporanee dell’Università degli Studi di Milano. Per due anni (2002-2004) ha collaborato con l’Università di Fiume (Rijeka, Croazia), come visiting professor sia per il corso ordinario come anche quello di Master in croatistica.

Orchestra dei Popoli

Di fronte alla tragedia che vede il Mar Mediterraneo come il più grande cimitero d’Europa, e di fronte al dramma contemporaneo di milioni di persone in fuga dalla fame e dalla guerra, la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti ha ideato il progetto Metamorfosi: le barche dei migranti approdate a Lampedusa, e destinate alla rottamazione, vengono trasformate in strumenti musicali, dalle persone detenute nel carcere di Opera di Milano. La Piccola Orchestra dei Popoli con gli “strumenti del mare” si è esibita in varie rassegne musicali in diverse regioni italiane, tra cui il Festival dei due Mondi di Spoleto e Piazza San Pietro a Roma. La Piccola Orchestra dei Popoli, nata all’interno della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, riunisce musicisti di diverse nazionalità in un’esperienza di convivenza possibile fra persone appartenenti a culture e religioni diverse ed è testimonianza concreta della bellezza dell’incontro con l’altro attraverso l’armonia musicale.

Carlo Ossola

Filologo e critico letterario italiano, Professore di Letteratura Italiana nelle Università di Ginevra (1976-82), Padova (1982-88) e Torino (1988-1999), dal 2000 Professore di Letterature moderne dell’Europa neolatina nel Collège de France di Parigi, poi emerito, socio dell’Accademia dei Lincei dal 1995, dal 2007 al 2016 è stato Direttore dell’Istituto di studi italiani dell’Università della Svizzera Italiana a Lugano. Presidente nel 2021 del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è Direttore della classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell’Accademia delle scienze per il triennio 2021-24. Membro del Consiglio scientifico dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, oltre a dirigere la collana Classici Ricciardi, della quale ha curato il volume Libri d’Italia. 1861-2011 (Treccani, 2011), ha diretto la collana Classici Treccani. I grandi autori della letteratura italiana, per la quale ha curato i volumi D. Alighieri, Commedia (Marsilio, 2011) e A. Manzoni, I Promessi Sposi (Treccani, 2012). Nel 2024 ha assunto la carica di Presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.

Autore di numerosi saggi, si è occupato in particolare della cultura rinascimentale e della civiltà delle corti in Europa. Tra le sue opere più recenti: Europa ritrovata. Geografie e miti del vecchio continente (Vita e Pensiero, 2017); Nel vivaio delle comete. Figure di un’Europa a venire (Marsilio, 2018); Trattato delle piccole virtù. Breviario di civiltà (Marsilio, 2019); Les cent mots de Baudelaire ( Que sais-je?, 2021); Noeuds. Figures de l’essentiel (Collège de France, 2021); Introduzione alla Divina Commedia (Marsilio, 2021); Personaggi della Divina Commedia (Marsilio, 2021); Written in stone. Minerals collected and described by Roger Caillois (con R. Caillois e S. Salis, 2023); Conversazione sul tempo (con M. Butor, Pagine d’arte, 2024).

Enrico Pedemonte

Giornalista e scrittore (1950), dopo la laurea in Fisica ha lavorato al «Secolo XIX», all’«Espresso» (dal 2002 al 2008 come corrispondente da New York) e a «La Repubblica». Nel 2014-15 è stato Direttore del settimanale «Pagina99». Negli ultimi anni ha pubblicato i romanzi La seconda vita (Frassinelli, 2017) e L’ultima partita (Rizzoli, 2020). Ha anche pubblicato i saggi Morte e resurrezione dei giornali (Garzanti, 2010); Paura della scienza (Treccani, 2022); La fattoria degli umani. Come le piattaforme digitali stanno riprogettando la nostra vita (Treccani, 2024).

Michela Ponzani

Insegna Storia contemporanea all’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia e La7, è stata borsista della Fondazione Luigi Einaudi di Torino e consulente dell’Archivio storico del Senato della Repubblica. Già Visiting Fellow presso il Remarque Institute della New York University, ha fatto parte del gruppo di ricerca della Commissione storica bilaterale italo-tedesca. Nel 2024 è stata insignita dell’onorificenza di Ufficiale al merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fra le sue pubblicazioni: Figli del nemico. Le relazioni d’amore in tempo di guerra1943-1948 (2015). Per Einaudi ha pubblicato, con Rosario Bentivegna, Senza fare di necessità virtú (2011), Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» 1940-1945 (2012 e 2021), Processo alla Resistenza. L’eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022 (2023) e Caro presidente, ti scrivo. La Storia degli italiani nelle lettere al Quirinale (2024). In uscita per Einaudi, Donne che resistono. Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria (1944-2025).

Fabio Rossi

È Professore ordinario di Linguistica Italiana presso l’Università di Messina. Nel 1998 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Linguistica Italiana presso l’Università di Firenze, dopo essersi laureato in Lettere alla Sapienza di Roma. Dal 1999 al 2002 ha lavorato come assegnista di ricerca presso l’Università di Ferrara. Nell’ambito della Storia della lingua italiana, Rossi è interessato soprattutto alla lingua della musica (trattatistica cinque-secentesca e librettistica ottocentesca), al parlato dei media, all’analisi sintattica e pragmatica della lingua parlata, alla didattica dell’italiano (anche come lingua straniera) e alle ideologie linguistiche. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, partecipazioni a convegni internazionali e collaborazioni con prestigiose istituzioni culturali (Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Accademia Nazionale dei Lincei ecc.) e con università italiane e straniere.

Nunzio Ruggiero

È Professore ordinario in Letteratura Italiana contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna Letteratura Italiana, Critica letteraria e Didattica della letteratura nei Corsi di Studio in Lingue triennale e magistrale e Scienze dei Beni culturali.

Il suo principale campo di studio è la storia delle istituzioni culturali e letterarie a Napoli nell’Otto e Novecento. Un ulteriore ambito di ricerca è la storia della letteratura e della cultura letteraria italiana tra le due guerre, con particolare attenzione alla storia della ricezione e della traduzione, alla comparazione delle principali letterature europee e allo studio delle relazioni tra letteratura e politica durante il Ventennio fascista.

Collabora da molti anni con la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce e l’Istituto Italiano per gli Studi Storici, ed è redattore di Napoli Nobilissima. Rivista di Arti, Filologia e Storia e dei Quaderni dell’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli. Ha sviluppato una rete di contatti e collaborazioni internazionali con enti e centri europei (Atene, Strasburg, Banja Luka, Lublana, Fiume) ed extraeuropei (Cape Town, Pietermaritzburg, Kyoto, Tokio, Cairo, Baku, Quito), dove è stato invitato a tenere diversi seminari.

Paolo Rumiz

Triestino, deve alla frontiera d’oriente il registro della sua scrittura. Su “La Repubblica” si è affermato come autore di storie di viaggio. Legge le mappe e i libri con la stessa avidità, e considera le scarpe importanti quanto i bloc notes ai fini della narrazione. La sua passione – scrive il New York Times – è ascoltare le periferie senza voce. Su “La Repubblica” ha rilanciato con successo il “Feuilleton” a puntate, sotto forma di storie di viaggio. Ha seguito il crollo della Cortina di ferro, il conflitto jugoslavo, la nascita dei populismi, l’inizio dell’ultima guerra in Afghanistan e l’indebolirsi dell’Europa nel tempo delle migrazioni. Ha prestato voce all’orchestra sinfonica europea del maestro Kuret, che rinasce ogni estate con nuovi giovani talenti selezionati dentro e fuori l’Unione. Nel centenario della Grande guerra ha realizzato col regista Scillitani un corpo di dieci film percorrendo tutti i fronti d’Europa. Ha scritto una trentina di libri, tra cui due in versi: “La Cotogna di Istanbul” e “Canto per Europa”. Il suo ultimo lavoro, “Una voce dal profondo”, esplora l’identità tellurica degli Italiani. È stato tradotto in America, Francia, Germania, Spagna, Polonia e Paesi dell’ex Jugoslavia.

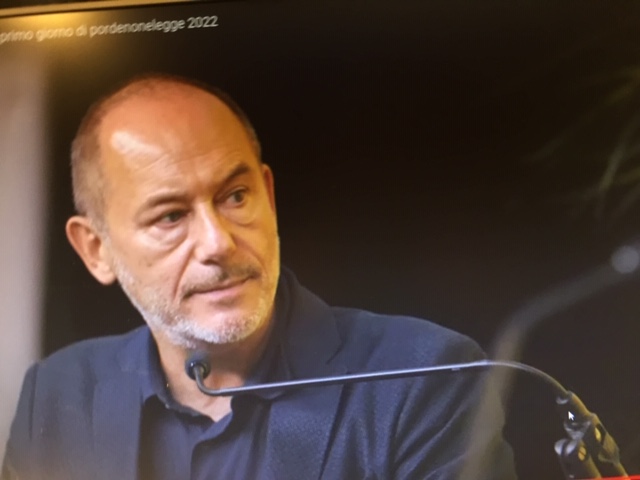

Gian Mario Villalta

Insegnante di Italiano e Latino per 41 anni, da 24 è il Direttore artistico del festival Pordenonelegge. Ha pubblicato numerosi libri di poesia, in particolare: Vanità della mente (Mondadori 2011) vincitore del Premio Viareggio 2011; Dove sono gli anni (Garzanti 2022) vincitore del premio Fortini 2023; L’antologia Autofiction. Poesie 1982-2019 (Ladolfi, 2022). Numerosi gli studi e gli interventi critici su rivista e in volume, tra questi i saggi: La costanza del vocativo. Lettura della “trilogia” di Andrea Zanzotto (Guerini e Associati, 1992); Il respiro e lo sguardo. Un racconto della poesia italiana contemporanea (Rizzoli, 2005); La poesia, ancora? (Mimesis, 2022). Ha curato i volumi: Andrea Zanzotto, Scritti sulla letteratura (Mondadori, 2001) e, con Stefano Dal Bianco, Andrea Zanzotto, Le Poesie e prose scelte (“I Meridiani” Mondadori, 1999). Nel 2009 il non-fiction Padroni a casa nostra. Perché a Nordest siamo tutti antipatici (Mondadori, 2019). Il primo libro di narrativa, Un dolore riconoscente, è uscito presso Transeuropa nel 2000. Poi, i romanzi Tuo figlio (Mondadori, 2004); Vita della mia vita (Mondadori, 2006); Alla fine di un’infanzia felice (Mondadori, 2013); Satyricon 2.0 (Mondadori, 2014); Scuola di felicità (Mondadori, 2016); Bestie da latte (SEM, 2018); L’Apprendista (SEM, 2020, dozzina finalista Premio Strega); la non–fiction L’ isola senza memoria (Laterza, 2018). Ha curato un’Antologia della poesia regionale, scritto la voce Poesia per l’aggiornamento della Enciclopedia Italiana Treccani (2012) e collaborato con tre saggi all’Atlante della Letteratura Italiana Einaudi (2012). Coordina dal 2014 la collana di poesia contemporanea edita da Pordenonelegge (ebook) e LietoColle, poi Samuele editore (cartaceo). Ha curato Pier Paolo Pasolini, Poeta delle ceneri (Garzanti, 2023).

Lecce 2025

Paola Ancora

Giornalista professionista dal 2007. Dopo una lunga esperienza prima come collaboratrice de Il Messaggero, poi come responsabile per la stampa nazionale del ministero delle Politiche agricole e della Regione Veneto, dal 2012 al 2024 ha lavorato al Nuovo Quotidiano di Puglia. Da alcuni mesi è social media manager dell’Università del Salento.

Marcello Aprile

È professore ordinario di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento. Ha scritto monografie, manuali, articoli su rivista, voci di dizionari e di enciclopedie ed ha partecipato a numerosi convegni in Italia e all’estero su temi di storia linguistica, lessicografia, lessicologia, storia dei dizionari, lingua dei mass media (fumetto e serie televisive), dialettologia, lingua delle minoranze etniche e religiose. Dirige la lettera D del Lessico Etimologico Italiano e il prossimo Vocabolario Etimologico delle Parlate Giudeo-Italiane. È componente del comitato scientifico della rivista “Bollettino dell’Atlante lessicale degli antichi volgari italiani” e della rivista “Lingue e linguaggi”. È componente del comitato scientifico della collana internazionale di studi Italianistica.it.

Giovanni Bianconi

Giornalista e saggista italiano, collabora con testate quali La Stampa e Il Corriere della Sera, del quale è inviato. Ha indagato fenomeni quali la criminalità organizzata, il terrorismo e le basi storiche dello stragismo italiano. Tra la sua copiosa produzione saggistica: Mi dichiaro prigioniero politico. Storia delle Brigate Rosse (Einaudi, 2003), Eseguendo la sentenza. Roma, 1978. Dietro le quinte del sequestro Moro (Einaudi, 2008), Figli della notte. Gli anni di piombo raccontati ai ragazzi (Dalai Editore, 2012), L’assedio. Troppi nemici per Giovanni Falcone (Einaudi, 2017) e Terrorismo Italiano (Treccani, 2022).

Massimo Bray

È direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani dal 2015, dopo esserne stato direttore editoriale e redattore responsabile della sezione di Storia moderna. È stato il primo presidente della Fondazione La Notte della Taranta, che organizza il più grande festival europeo di musica popolare. Nel 2013 è stato eletto deputato nelle fila del PD e nominato ministro per i Beni, le attività culturali e il turismo. Ha promosso la legge Valore Cultura. Nel 2015 si è dimesso e ha fatto ritorno in Treccani. Come presidente della Fondazione per il libro, la musica e la cultura, si è occupato delle edizioni 2017 e 2018 del Salone del libro di Torino. Tra le sue opere: Alla voce Cultura. Diario sospeso della mia esperienza di Ministro (Manni, 2019), La fiaba come cifra dell’identità europea (con L. Marchetti, Treccani, 2024). È direttore responsabile del portale www.treccani.it

Arianna Brunori

Ha conseguito il dottorato in Filosofia medievale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. In passato ha svolto soggiorni di studio a Parigi, Colonia, Princeton e Tel Aviv. Attualmente è Andrew W. Mellon Fellow presso Villa I Tatti (The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies). Ha pubblicato il saggio Imputazione e colpa. L’invenzione della volontà (Quodlibet, 2024).

Elena Buoso

È professoressa associata di Diritto amministrativo nel Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università di Padova dal 2015. Dopo la laurea in Giurisprudenza (Università di Padova, 2001) e il Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale (Università degli Studi di Ferrara, 2006) ha trascorso diversi periodi di ricerca all’estero (Austria, Germania, Regno Unito, Spagna). Si occupa di diritto pubblico, amministrativo e costituzionale, anche in prospettiva comparata, con un particolare focus sul diritto dell’ambiente, urbanistico, del patrimonio culturale e dell’amministrazione digitale.

Cristiano Califano

Studia chitarra classica sotto la guida del maestro Eduardo Caliendo diplomandosi nel 1995. Si perfeziona sotto la guida del Maestro Aniello Desiderio con il quale suona in una breve tourneè del concerto “Passione napoletana” in Olanda e Germania. Nel 2021 si diploma in viola da gamba sotto la guida del Maestro Bruno Re al conservatorio Santa Cecilia di Roma Ha tenuto concerti come solista per diverse manifestazioni. Dal 1998 suona in diverse formazioni di diverso genere musicale collaborando con artisti del panorama musicale quali Mauro Di Domenico, Mimmo Maglionico e Pietrarsa, Chilli Band, Massimo Ranieri nel Tour “Nun’è acqua”, Eugenio Bennato tour in Australia.

Dal 2009 fa parte dell’Orchestra Popolare Italiana del Parco della musica di Roma diretta da Ambrogio Sparagna con la quale partecipa a numerosi festival in Italia, in Europa e all’estero. Dal 2019 suona con Peppe Servillo nello spettacolo “Amore non amore” con lo scrittore Franco Marcoaldi, e suona dal 2021 in duo sempre con Servillo ne “Il resto della settimana”, “Napulitanata” e “Marcovaldo ovvero “Le stagioni in città”.

Eleonora Carrano

Si laurea in Architettura presso l’Università La Sapienza di Roma e consegue il D.E.A. di dottorato presso l’ETSAB di Barcellona. È presidente di ARCH+HR – Architecture and Human Rights Italia. Ha insegnato al master Emergency & Resilience presso lo IUAV di Venezia ed è stata professore a contratto presso l’Università La Sapienza di Roma e l’Università di Sassari (UNISS). È stata assegnista di ricerca e visiting professor presso l’Universidad Nacional de Rosario, in Argentina. Collabora con riviste di architettura nazionali e internazionali e ha curato mostre in Italia e all’estero. Ha pubblicato numerosi libri, tradotti anche in francese e spagnolo, e ha ricevuto premi e riconoscimenti per la sua attività scientifica, tra cui un riconoscimento del Ministero degli Affari Esteri e la Medaglia d’argento alla 13th International Triennial of Sofia INTERARCH 2012 per la monografia Luigi Moretti. Opere in Algeria. È ideatrice e curatrice della rassegna Utopia! Architettura e Diritti Umani, membro del comitato scientifico della rivista Architetture e Città del II Millennio e collabora con il quotidiano online Il Fatto Quotidiano, dove scrive di architettura.

Michele Cortelazzo

È professore emerito di Linguistica italiana all’Università di Padova, dove tuttora insegna, e Accademico ordinario dell’Accademia della Crusca. Studioso della lingua italiana contemporanea, ha orientato la sua ricerca principalmente verso lo studio del linguaggio politico e istituzionale. I suoi volumi più recenti sono Il linguaggio della politica, nella collana L’Italiano. Conoscere e usare una lingua formidabile edita dal Gruppo Editoriale L’Espresso e dalla Accademia della Crusca, del 2016, e Il linguaggio amministrativo. Principi e pratiche di modernizzazione (Carocci, 2021); ha inoltre scritto il capitolo Il linguaggio dei presidenti nelle due opere Presidenti della Repubblica. Il Capo dello Stato e il Quirinale nella storia della democrazia italiana, a cura di Sabino Cassese, Giuseppe Galasso, Alberto Melloni (il Mulino, 2018) e I presidenti e la presidenza del Consiglio dei ministri nell’Italia repubblicana. Storia, politica, istituzioni, a cura di Sabino Cassese, Alberto Melloni, Alessandro Pajno, (Laterza, 2022). Dal 2018 tiene la rubrica Le parole della neopolitica nel sito dell’Enciclopedia Italiana. Si è occupato, più in generale, di lingue speciali (linguaggio giuridico-amministrativo, scientifico, medico), di lessicografia (particolarmente storica) e dell’uso di strumenti quantitativi per l’analisi linguistica. Ha di recente pubblicato La lingua della neopolitica. Come parlano i leader (TreccaniLibri, 2024).

Debora De Fazio

Professoressa associata di Linguistica italiana presso l’Università della Basilicata. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Linguistica storica e Storia Linguistica italiana presso l’Università «La Sapienza» di Roma. Ha svolto attività di assegnista di ricerca e di docente presso le Università del Salento e del Molise. Si è occupata di linguaggi politici e scientifici otto-novecenteschi, di vocabolari ottocenteschi e contemporanei, di lingua dei giornali e dei nuovi media, di scrittura nella scuola e nell’università, di modi di dire e di deonomici e ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Tra le più recenti, il volume La lingua dei meme (Roma, Carocci, 2023; con Pierluigi Ortolano). Collabora al Lessico Etimologico Italiano (LEI) dal 2002 e con il Magazine «Lingua italiana» di Treccani.it dal 2017.

Fabio Deotto

Scrittore, giornalista e traduttore. Laureato in biotecnologie, scrive articoli e approfondimenti per riviste nazionali e internazionali, tra cui Esquire, La Lettura, il Tascabile e Massachusetts Review, concentrandosi in particolare sull’intersezione tra scienza e cultura. Ha pubblicato i romanzi Condominio R39 (Einaudi, 2014) e Un attimo prima (Einaudi, 2017), e il saggio-reportage sulla crisi climatica L’altro mondo: la vita in un pianeta che cambia (Bompiani, 2021). Ha ideato e curato l’opera collettiva internazionale di speculative nonfiction Come ne usciremo (Bompiani, 2025). Lavora come Science Editor per la rivista IlTascabile di Treccani. Vive e lavora a Milano.

Maria Vittoria Dell'Anna

Professoressa associata di Linguistica italiana presso l’Università del Salento, studia l’italiano giuridico e altri linguaggi specialistici e settoriali (politica, istituzioni, ecologia, ambiente). Ha pubblicato, tra gli altri, i volumi Lingua italiana e politica (Carocci, 2010), In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia (Cesati, 2017), L’italiano e la sostenibilità (Accademia della Crusca, 2023, curato insieme a M. Biffi e R. Gualdo).

Massimo Donno

Cantautore e musicista, si divide tra canzone, teatro e scrittura. Nel corso degli anni ha pubblicato gli album “Amore e Marchette” (Ululati/Lupo Editore – 2013), “Partenze” (Visage Music – 2015), “Viva il Re!” (SquiLibri Editore/Visage Music – 2017), “Lontano” (SquiLibri – 2022), “La spada e l’incanto” (SquiLibri – 2025). Ha collaborato con, per citare solo alcuni nomi, Riccardo Tesi, Nabil Bey, Mariella Nava, Redi Hasa, Gabriele Mirabassi, Ferruccio Spinetti e Petra Magoni (Musica Nuda), Alessandro D’Alessandro, Marco Bardoscia, Daniele Sepe, Juan Carlos “Flaco” Biondini, Lucilla Galeazzi, Alessia Tondo, Rachele Andrioli e ha conquistato, tra gli altri, i premi Civilia, Castrovillari d’autore, Lunezia, George Brassens, Botteghe d’Autore. Nel 2024 è stato anche tra gli ospiti del festival “La grande bellezza” a Zurigo con la direzione artistica di Pippo Pollina. Nello Studio 2 della Radio Televisione Svizzera Italiana (RTSI), con “In viaggio con Testa” ha omaggiato il cantautore Gianmaria Testa, insieme all’attore Giuseppe Cederna, al fisarmonicista Luciano Biondini e Paola Farinetti, moglie del compianto cantautore piemontese.

Francesco Fronterotta

È professore ordinario di Storia della filosofia nel Dipartimento di filosofia di Sapienza Università di Roma. Si è formato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove ha conseguito la laurea e il dottorato di ricerca in filosofia. Si occupa in particolare del pensiero presocratico, di Platone e di Aristotele e della loro ricezione nel corso dell’età moderna e contemporanea. Ha pubblicato in tale ambito di studi numerosi studi monografici e articoli in collane e riviste nazionali e internazionali.

Redi Hasa, Rami Khalifé, Bijan Chemirani

Il trio composto da Redi Hasa (violoncello), Rami Khalifé (pianoforte) e Bijan Chemirani (percussioni) unisce influenze provenienti da Albania, Libano e Iran, fondendo world music, atmosfere ambient e ritmi ipnotici in un suono evocativo e immersivo.

Redi Hasa, violoncellista e compositore albanese. Il suo primo album solista, The Stolen Cello, è un confronto intimo con il suo strumento, il violoncello. Il secondo disco, My Nirvana, è un viaggio di scoperta e introspezione nel “cuore grunge” del suo universo musicale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Kočani Orkestar, Boban Marković, Bobby McFerrin, Paolo Fresu e, dal 2012, fa parte della band di Ludovico Einaudi.

Rami Khalifé, pianista libanese. È nato a Beirut durante gli anni della guerra civile. Sebbene sia noto soprattutto per le sue reinterpretazioni della musica classica, si è esibito come solista con alcune delle orchestre più prestigiose al mondo. Con uno stile tanto eclettico quanto audace, Ramisi è affermato come uno dei compositori più influenti del XXI secolo.

Bijan Chemirani, percussionista. Nato in Iran, ha appreso l’arte dello zarb dal padre, e dal fratello. La sua carriera è iniziata giovanissimo, esibendosi in concerto e registrando con musicisti di fama internazionale come Ross Daly, Dariush Talai, Ballaké Sissoko, Sting, Socrates Sinopoulos, Renaud Garcia Fons e molti altri. A soli ventidue anni ha inciso il suo primo album, “Gulistan, Jardin des Roses”, tra Atene e Marsiglia, in collaborazione con Ross Daly.

Ilaria Marinaci

Giornalista e addetta stampa con una lunga esperienza nel settore della comunicazione. Dopo aver collaborato per molti anni con il Nuovo Quotidiano di Puglia, dal 2021 al 2024 si è occupata di comunicazione istituzionale al Comune di Lecce.

Marco Motta

Lavora a Radio 3 Rai, dove è autore e conduttore dei programmi Radio 3 Scienza ed Expat. Ha collaborato con la Radio Svizzera Italiana, Radio Colonia – Westdeutscher Rundfunk, la Fondazione Armenise-Harvard e la rivista Le Scienze. È docente ai Master in comunicazione scientifica della Sapienza Università di Roma, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e dell’Università di Roma Tre. È socio corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Palermo.

Rocco Luigi Nichil

Ricercatore all’Università del Salento, presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Si occupa di storia della lingua italiana, dialettologia e lessicografia. Dal 2007 collabora con il Lessico Etimologico Italiano e dal 2017 è redattore della rivista Lid’O – Lingua italiana d’oggi. Ha scritto diversi articoli e due monografie (Il secolo dei palloni, 2018; Clandestino, 2019). Dal 2014 insegna in una scuola secondaria di primo grado e ha lavorato in varie scuole di secondo grado inferiore e superiore. Gli piace definirsi storico delle parole. Questo, il racconto di come ricostruisce gli inizi della sua vocazione: “In una piccola biblioteca di periferia, mentre preparavo un esame universitario, scoprii casualmente che mio padre – che non ho mai conosciuto davvero, essendo morto quando avevo appena un anno – fu tra i collaboratori di Gerhard Rohlfs per il Vocabolario dei dialetti salentini (1956-61), sebbene non si fosse mai occupato di dialetti o storia della lingua (era un insegnante elementare di un piccolo paese del Salento, Miggiano). Quel giorno decisi che cosa avrei fatto nella vita.”

Felice Liperi

Nel 1976 ha avviato una esperienza prima nella radiofonia locale poi alla RAI come programmista, conduttore e curatore di dirette e programmi fra cui Stereonotte, Fahrenheit, Sei gradi, Folk Concerto. Nel suo impegno di storico della canzone italiana è stato coordinatore del Dizionario della Canzone Italiana di Curcio Editore. Da oltre 30 anni collaboratore in qualità di critico musicale del quotidiano La Repubblica e ha pubblicato saggi per le riviste LiMes, MicroMega, Parolechiave e l’Accademia Filarmonica Romana. Nel 2019 ha condiviso la cura dell’album a progetto Viaggio in Italia. Cantando le nostre Radici che ha vinto la Targa della Rassegna Tenco di Sanremo. Docente per 15 anni di Storia della Canzone Italiana e Popular Music al DAMS delle Università degli Studi di Genova e Udine e nella Facoltà di Lettere dell’Università di Chieti. Dal 2014 insegna Storia della Canzone all’Officina Pasolini, progetto di alta formazione della Regione Lazio. Fra le sue pubblicazioni: Le città sonore (Costa & Nolan, 1995), La storia della canzone italiana (Rai Eri, 1999, 2009 e 2016), I padri di Rugantino (Rai Eri, 2001), Stelle del folk italiano, Ribelli & Ostinati. Voci e suoni del ’68 (Manifestolibri, 2014 e 2018) e nel 2024 ha pubblicato con Treccani La canzone italiana. Storia, storie, protagonisti.

Carlo Ossola

Filologo e critico letterario italiano, Professore di Letteratura Italiana nelle Università di Ginevra (1976-82), Padova (1982-88) e Torino (1988-1999), dal 2000 Professore di Letterature moderne dell’Europa neolatina nel Collège de France di Parigi, poi emerito, socio dell’Accademia dei Lincei dal 1995, dal 2007 al 2016 è stato Direttore dell’Istituto di studi italiani dell’Università della Svizzera Italiana a Lugano. Presidente nel 2021 del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è Direttore della classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell’Accademia delle scienze per il triennio 2021-24. Membro del Consiglio scientifico dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, oltre a dirigere la collana Classici Ricciardi, della quale ha curato il volume Libri d’Italia. 1861-2011 (Treccani, 2011), ha diretto la collana Classici Treccani. I grandi autori della letteratura italiana, per la quale ha curato i volumi D. Alighieri, Commedia (Marsilio, 2011) e A. Manzoni, I Promessi Sposi (Treccani, 2012). Nel 2024 ha assunto la carica di Presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.

Autore di numerosi saggi, si è occupato in particolare della cultura rinascimentale e della civiltà delle corti in Europa. Tra le sue opere più recenti: Europa ritrovata. Geografie e miti del vecchio continente (Vita e Pensiero, 2017); Nel vivaio delle comete. Figure di un’Europa a venire (Marsilio, 2018); Trattato delle piccole virtù. Breviario di civiltà (Marsilio, 2019); Les cent mots de Baudelaire ( Que sais-je?, 2021); Noeuds. Figures de l’essentiel (Collège de France, 2021); Introduzione alla Divina Commedia (Marsilio, 2021); Personaggi della Divina Commedia (Marsilio, 2021); Written in stone. Minerals collected and described by Roger Caillois (con R. Caillois e S. Salis, 2023); Conversazione sul tempo (con M. Butor, Pagine d’arte, 2024).

Gloria Samuela Pagani

È professore associato di Lingua e Letteratura Araba presso l’Università del Salento, dove insegna dal 2005. Si è laureata in Islamistica all’Università La Sapienza di Roma (1994) e ha ottenuto il dottorato di ricerca nella stessa materia presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli (2000). Ha trascorso periodi di ricerca a Damasco, Il Cairo e Parigi. Fra il 2000 e il 2004 e il 2011 e il 2013 ha insegnato Storia dei Paesi Islamici e Lingua e letteratura araba in altre università italiane (Università degli studi di Trieste; l’Università La Sapienza di Roma; Università di Napoli L’Orientale). Nel 2004 è stata docente di traduzione arabo-italiano presso la Scuola Europea di Traduzione Letteraria (SETL). Nel 2011 e nel 2013 è stata visiting professor a Parigi presso l’Ecole des Hautes Études en Science Sociales – Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM) e l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Section de Sciences Religieuses. Ha pubblicato numerosi studi, edizioni critiche e traduzioni sulla mistica islamica e la letteratura araba nel periodo classico e moderno. Ha organizzato convegni e seminari internazionali, stabilendo significative collaborazioni scientifiche con istituzioni estere, come l’Institut Français d’Archéologie Orientale del Cairo e il Center for Islamic Theology dell’università di Tübingen.

Beatrice Perrone

Dottoressa di ricerca in Linguistica Italiana (L-FIL-LET/12). Consegue il titolo presso l’Università del Salento e l’Università di Vienna, discutendo la tesi La Corte del Capitanio di Nardò (1491). Edizione del testo, glossario e studio linguistico. È professoressa a contratto presso l’Università di Macerata, dove insegna “Lingua italiana e scrittura per i media”, e assegnista di ricerca presso l’Università del Salento. Dal 2016 è redattrice per il Lessico Etimologico Italiano. È autrice di diversi articoli pubblicati su riviste scientifiche di settore e di divulgazione scientifica. Si è occupata di antichi testi italoromanzi, lessico e lessicografia, italiano letterario e italiano della canzone.

Andrea Pisanò

È dottorando di Ricerca in “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea” presso l’Università della Basilicata (XL ciclo), con un progetto dal titolo DiSEL (Dizionario Storico-Etimologico del Lucano). Si è occupato di argomenti di carattere storico-linguistico nel corso della tesi magistrale (producendo una tesi in Linguistica italiana sull’italiano scolastico nel Ventennio fascista) e triennale (con un lavoro sull’edizione di una serie di Privilegi fiscali nel Regno di Napoli di epoca tardo quattrocentesca).

Giancarlo Priori

Architetto italiano allievo di Paolo Portoghesi. Saggista, giornalista, teorico, professore di Composizione Architettonica e Urbana ha posto la ricerca come base di ogni attività intellettuale e humus fondante della sua visione disciplinare. I progetti e i concorsi da lui redatti sono stati esposti in diverse Gallerie e Musei internazionali e, in più occasioni, alla Biennale di Venezia. La sua opera di architetto è documentata da monografie, riviste, filmati e mostre personali.

È autore di oltre cinquanta libri che gli hanno consentito di indagare criticamente le problematiche disciplinari. Ha curato voci per le Enciclopedie EUA e Treccani, dirige la rivista Architetture e Città del III Millennio.

Pop X

Nato nel 2005 dalla collaborazione tra Walter Biondani e Davide Panizza, il progetto audiovisivo Pop X, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni, vive e cresce grazie alla partecipazione attiva di nuovi individui, tra cui Niccolò, Luca, Pietro, Laura e Andrea. Dal 2005 ad oggi, Pop X ha raccolto fan ovunque, esibendosi in vari contesti e diventando uno dei punti di riferimento del fenomeno it-pop, pur mantenendo sempre una forte vena elettronica (a tratti sperimentale).

Prima dell’uscita di Lesbianitj nel 2016, un album che ha reso Pop X un progetto di culto e ha spinto Bomba Dischi a intraprendere la promozione del progetto, solo la folle lungimiranza di Dischi Di Plastica (Camillas) aveva sostenuto Pop X. Nel 2018 è stato pubblicato Musica per Noi, un album eseguito dal vivo in tutta la penisola e oltre, permettendo loro di aprire un concerto parigino dei Phoenix.

Nel giugno 2019 è stato pubblicato Nothing Hill in edizione limitata su cassetta e su tutte le piattaforme digitali, un concept album sulla musica nera. Nella primavera del 2020 è stato pubblicato Antille, seguito, a causa della pandemia, da un tour solista e successivamente da un altro album in collaborazione con la musicista rumena Iioana, ENTER SANDWICH, che è stato anche remixato da vari nuovi nomi della scena hyperpop italiana in ENTER SANDWICH REMIX.

Nel 2024 è uscito Balla coi Lupi nella Stalla, l’album che ha consolidato ulteriormente il successo di Pop X, portandolo in tour nei maggiori club italiani, dove quasi tutte le date hanno registrato il sold-out.

Nell’estate del 2025 celebrerà il ventennale del progetto e i dieci anni di Best Of con il FINALMENTE NUDY Summer Tour in giro per l’Italia.

Populous

Alias del producer pugliese Andrea Mangia. Cresciuto in un Salento, si laurea in musicologia, scoprendo ritmi, suoni, culture e imparando come tradurre nel vocabolario della musica emozioni e vibrazioni. I primi due album, Quipo nel 2003 e Queue for Love nel 2005, escono con l’etichetta berlinese Morr Music, entrambi influenzati dall’hip-hop strumentale e dall’indietronica. I viaggi dell’artista conferiscono alla sua ricerca creativa un approccio globale che lo porta a focalizzarsi sui ritmi sudamericani. Con Night Safari (2013) e Azulejos (2016) si guadagna un posto sulla mappa della musica elettronica internazionale. Autore di colonne sonore e sound designer per la moda, ha collaborato con brand come Gucci, Vivienne Westwood e Missoni. Nel 2019 esce W, un inno alla femminilità in tutte le sue sfaccettature: album dichiaratamente queer, un invito ad accettare il proprio lato femminile e un tributo a tutte le artiste che hanno dovuto lottare per dare visibilità alla propria arte. Stasi, uscito nella primavera del 2021, è un disco interamente strumentale composto da ritmi hip-hop in bassa battuta e atmosfere meditative. La musica ambient entra prepotentemente nel flusso creativo di Populous. L’obiettivo dichiarato è quello di farla rivivere in altre forme, in altri ritmi. Da qui l’idea di fondare la sua etichetta personale Latinambient.

Protopapa

DJ, produttore e vocalist originario del Salento, la cui formazione artistica è stata profondamente influenzata dall’ambiente edonistico bolognese. Stabilitosi a Milano, ha assunto un ruolo di rilievo nella scena notturna cittadina, partecipando a eventi di riferimento come le serate di Rollover e collaborando con realtà affermate quali Le Cannibale, q|Lab e il Club Q21, punto di riferimento dell’underground queer. Ha curato il sound design per prestigiose maison di moda tra cui Dior, Versace e Armani, esibendosi come DJ in occasione delle Fashion Week di Milano, Parigi e New York.

Luisa Ruggio

Scrittrice, giornalista editorialista de La Gazzetta del Mezzogiorno e del settimanale culturale Icaro, vive e lavora a Lecce. Founder della Casa della Scrittura a Lecce, del Collettivo Rosa dei Venti con persone private della libertà nella biblioteca della sezione maschile del carcere di Lecce (2016-2020), del Pescatori di Ombre (2016/ 2024 – progetto in corso) a Monteroni di Lecce nel Teatro dell’Associazione per Persone con Disabilità), e del Winston Smith Club (2020/2024, progetto in corso) contro la dispersione scolastica, e del Collettivo L’Armadio (progetto in corso) ai Cantieri Teatrali Koreja. Da anni firma la regia delle produzioni teatrali frutto delle attività laboratoriali e ponte con la società civile e gli istituti scolastici del territorio pugliese. Il suo laboratorio stabile di Scrittura Creativa e Improvvisazione Teatrale per le persone con disabilità psichiche e motorie ha inaugurato la Club House di Fondazione Itaca a Lecce. Ha scritto saggi sul cinema e la psicoanalisi per i Quaderni Scientifici dell’Università del Salento – dove ha studiato Lettere Moderne in concomitanza con il praticantato per l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ha pubblicato numerosi romanzi e raccolte di racconti: Afra (Besa, 2006), La nuca (Controluce, 2008), Senza Storie (Besa 2010), Teresa Manara (Controluce, 2014), Notturno (Besa, 2015), “Le confidenze” (2023, candidato al Premio Strega).

Peppe Servillo

Debutta nella musica con gli Avion Travel nel 1980. La sua storia coincide in gran parte con quella del suo gruppo che, in circa trent’anni di lavoro, ha pubblicato numerosi album conquistando importanti riconoscimenti. Nel 1998 con gli Avion Travel partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Dormi e sogna”, vincendo il premio della critica e il premio della giuria di qualità come miglior musica e miglior arrangiamento. Nel 2000 il gruppo vince a Sanremo con il brano “Sentimento” oltre ad aggiudicarsi il premio della giuria di qualità per la musica e l’arrangiamento. Inizia nel 2003 una proficua collaborazione artistica con due musicisti argentini, Javier Girotto e Natalio Mangalavite che si concreta negli anni a seguire nella realizzazione di tre album. Nel mese di ottobre 2012 esce l’album Peppe Servillo & Solis String Quartet “Spassiunatamente” omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana. Nel 2017, in compagnia dei più famosi jazzisti italiani, è in tour con la produzione “Pensieri e parole”, un omaggio alle canzoni di Lucio Battisti. Partecipa, assieme ad Enzo Avitabile, al Festival di Sanremo 2018 con la canzone “Il coraggio di ogni giorno”. È attore per cinema e teatro, autore e interprete di spettacoli e commedie, vincitore di premi e riconoscimenti.

Carolina Tundo

Ha conseguito il Dottorato in Lingue, letterature e culture moderne e classiche presso l’Università del Salento in convenzione internazionale con l’Università di Vienna. Ha pubblicato diversi contributi sulla lingua e lo stile di autori del Novecento, quali Andrea Camilleri, Vittorio Bodini, Camillo Sbarbaro, Guido Gozzano. Si è occupata anche di lingua e linguaggio dei media (in particolare fumetti e serie tv), dei dialetti dell’estremo Mezzogiorno d’Italia, e di didattica dell’italiano. Collabora con il magazine «Lingua italiana» dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e con il Lessico Etimologico Italiano (LEI). Attualmente è assegnista di ricerca dell’Università di Parma e docente a contratto di Linguistica italiana (Grammatica) presso l’Università della Basilicata.